Unter dieser Rubrik finden Sie zu einzelnen Stationen der Strecke genauere Informationen. Wählen Sie im Bild eine entsprechende Station.

Bahnhof Langenhennersdorf

Der Bahnhof Langenhennersdorf gehört zur ehemaligen Eisenbahnstrecke von Pirna nach Bad Gottleuba, deren bewegte Geschichte im Jahre 1976 endete.

Knapp 30 Jahre nach der Demontage sind glücklicherweise um Langenhennersdorf noch sehr viele Relikte der ehemaligen Strecke erhalten geblieben. Eines der Relikte ist das Empfangsgebäude des Bahnhof Langenhennersdorf.

Bilder der Umgebung

Einfahrt aus Richtung Pirna

Einfahrt aus Richtung Berggießhübel

Bahnhof Gottleuba

In diesem Abschnitt möchte ich Ihnen den Bahnhof Gottleuba vorstellen. Als ich an einem freundlichen Sommertag 2004 die Bahnhofsgebäude zum ersten Mal entdeckte, und das Vergangene scheinbar überall in der Luft lag, ging ich meiner Neugier nach und suchte nach dem mir unbekannten Vergangenen…

Bücher, Akten und viele Gespräche mit aufgeschlossenen Mitmenschen verhalfen mir zu einer Vielzahl von Informationen rund um den Bahnhof. Je mehr ich wusste, desto näher rückte der Bahnhof mir ans Herz. Mich fasziniert die Spannung zwischen dem, was nun als Bahnhof Gottleuba vorgefunden werden kann, und der einstigen kleinen Welt, die sich nur um das Bahnhofsgelände gedreht hat.

Die letzten Zeitschnippsel dazu im Überblick

- Vom Bahnhof zum Parkcafé

- Güterschuppen abgerissen

- Zur Zukunft des Güterschuppens von Gottleuba

- Änderungen im Wagenladungsverkehr

- Stückgutabfertigung geschlossen

Alle Zeitschnippsel zum Bahnhof Gottleuba…

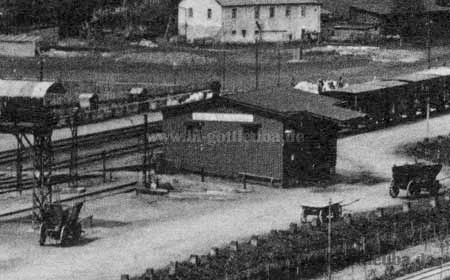

Bahnhofsgelände

Das Bahnhofsgelände hatte eine Länge von etwa 400 m und eine Breite von 80 m. Es befanden sich folgende Gebäude auf dem Gelände, die noch heute zum größten Teil vorhandenen sind: das Empfangsgebäude, das Wirtschaftsgebäude, der Güterschuppen und der Lokschuppen. Des weiteren verfügte der Bahnhof über eine Laderampe, einen von Hand zu bedienenden 5t-Kran, ein Lademaß, eine Gleiswaage, einen Bahnsteig und eine Güterstraße. Es lagen bis zu vier Gleise sowie ein Anschlussgleis im Bahnhofsgelände.

Seit März 2006 stehen das Empfangsgebäude, das Wirtschaftsgebäude sowie der Güterschuppen unter Denkmalschutz.

Im September 2009 wurde der Güterschuppen abgerissen.

Seit 2013 gehört das Gelände nunmehr der Familie Helm, die es erfolgreich zum Parkcafé umgestaltet. Die Website des Parkcafé Gottleuba besuchen »

Gleisanlage

Zum Jahreswechsel 1904/1905 war der Plan für die Gleise am neuen Endbahnhof Gottleuba fertig. Ende März gab’s dafür grünes Licht vom Eisenbahn-Amt in Berlin. Interessant ist, dass man von Anfang an Platz für mehr Gleise eingeplant hatte – wohl für den Fall, dass man sie später mal brauchen würde. 1908 wurde der Bahnhof dann tatsächlich größer: Es kam nicht nur ein extra Gleis zum Abstellen von Zügen dazu, sondern auch schmalspurige Gleise für die Elektrobahn der Eichler-Brüder. Diese brachte bis 1913 alles, was man zum Bau des Sanatoriums brauchte, zur Baustelle.

Der Bahnhof wurde im 1. Weltkrieg am weitesten ausgebaut. Es kamen viele neue Abstellgleise für Güter- und Personenwagen dazu. 1927 bekam die Firma Leinbrock ihr eigenes Anschlussgleis, nachdem ein Hochwasser ihr altes Werk zerstört hatte. Das blieb das einzige Privatgleis am Bahnhof. 1937 gab’s große Pläne für den Bahnhof, unter anderem sollte ein zweiter Bahnsteig her. Daraus wurde aber nichts. In den 50ern mussten sogar Gleise abgebaut werden, um andere Strecken zu reparieren. Danach sah der Bahnhof ungefähr so aus wie bei seiner Eröffnung 1905.

Für den Talsperrenbau wurde der Bahnhof 1968/69 nochmal vergrößert. Man verlängerte Gleis 4, um Sand und Kies abladen zu können. Ein neuer Kran half beim Entladen von Stahl und Rohren. Auch große Zementsilos kamen dazu. Als 1970 keine Züge mehr Fahrgäste beförderten, stand der Anlieferung riesiger Mengen Baumaterial für die Talsperre nichts mehr im Weg.

Nachdem in den 60ern erst der Stückgut- und Kohleverkehr aufhörte und dann auch keine Personenzüge mehr nach Gottleuba fuhren, brauchte man die Bahn nach dem Talsperrenbau 1974 nicht mehr. Am 1. April 1976 – und das war kein Aprilscherz – wurde die Strecke von Gottleuba bis Pirna-Neundorf stillgelegt. Mitte April 1976 begann man mit dem Abbau, der im Juni auf dem Bahnhofsgelände fertig war.

Bahnsteig

Der Bahnsteig war anfangs etwa 95 Meter lang. Gleich nach der Eröffnung gab es Ärger: Der Bahnsteig hatte keine feste Kante, sondern war nur aufgeschüttet. Das wurde bis 1906 behoben – dannach gab es eine Kante aus Sandstein. Übrigens: Auf der gesamten Strecke Pirna-Gottleuba hatten nur die Haltestellen Gottleuba und Langenhennersdorf am Anfang keine feste Bahnsteigkante. 1915 war der Bahnsteig schon 215 Meter lang. Die Verlängerung um 75 Meter hing wahrscheinlich mit der neuen Heilstätte in Bad Gottleuba zusammen. Ende März 1916 wurde beantragt und genehmigt, den Bahnsteig auf 265 Meter zu verlängern. Er reichte ab dann bis zum Heizhaus. Der neue Teil war aber schmaler: Statt 4,5 Meter wie bisher war er nur 3 Meter breit.

Die Geschichte der Beleuchtung zwischen Empfangsgebäude und Lokschuppen ist faszinierend. Bis Mitte der 1920er Jahre erhellte lediglich eine einzige Lampe den Bahnsteig. 1925 könnte sich dies geändert haben: Eine Aktennotiz erwähnt die Fertigstellung von „Veränderungen der Fernmeldeanlagen u. der elektr. Beleuchtungseinrichtungen“. Eine Ansichtskarte aus dem Jahr 1932 zeigt bereits die Betonmasten, die bis zur Streckenstilllegung 1976 die Beleuchtung trugen.

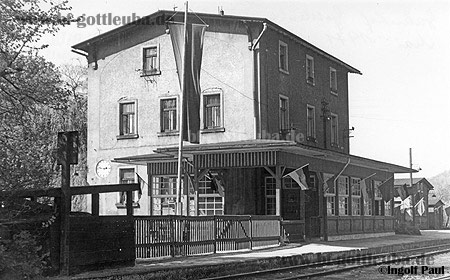

Empfangsgebäude

Der Gottleubaer Baumeister Reppchen errichtete das Empfangsgebäude. Nach Vertragsabschluss am 24. Juli 1904 mit der K.Sächs.Sts.E.B konnte der Bau beginnen. Laut Bauberichten war das Empfangsgebäude neben den Erdarbeiten das erste Projekt der Streckenerweiterung nach Gottleuba und schon Ende November 1904 fertig.

Die markante Gestaltung der Außenwände mit eingefärbtem, strukturiertem Putz und die Dachverzierungen an den Giebeln wurden erst mitten im Bau, am 23. August 1904, angeordnet.

Am 30.06.1905 fand die feierliche Eröffnung des Bahnhofs statt. Schon 1906 kritisierte Bürgermeister Hackebeil das zu schlichte Erscheinungsbild des Gebäudes. Die Stadt wuchs stetig, besonders durch den Bau der Heilstätte ab 1909, der Gottleuba zur bedeutenden Kurstadt machte.

Das Empfangsgebäude blieb trotzdem schlicht – bis heute. Zwar gab es 1916 erste Pläne zum Um- oder Neubau, und der Wunsch nach Verbesserungen hielt bis 1926 an. Die teils gigantischen Neubaupläne scheiterten aber an der schlechten Finanzlage während des 1. Weltkriegs und der Weimarer Republik.

Obwohl die Generaldirektion keinen dringenden Handlungsbedarf sah, machten Briefe des Bürgermeisters und der Landesversicherungsanstalt 1925/26 die katastrophale Situation deutlich: Die Toiletten lagen abseits im Wirtschaftsgebäude, die Gepäckannahme in einem unüberdachten Wagenkasten, und es gab nur einen Fahrkartenschalter. 20 Jahre lang blieben die Gebäude unverändert, trotz geänderter Anforderungen.

Erst in den 1930ern kam der lang ersehnte Umbau: Die Bahnsteigsperre wurde überdacht und der Warteraum vergrößert. Die Wagenkästen verschwanden, stattdessen entstand ein Flachbau am Empfangsgebäude für Dienstvorsteher, Fahrdienstleiter und Gepäckannahme. Letztere war nun direkt vom Warteraum erreichbar. Auch die Toiletten fanden endlich ihren Platz im Hauptgebäude – nach 30 Jahren Kampf!

Bis zur Stilllegung blieb das Gesamtbild des Empfangsgebäudes unverändert, zeigte aber deutliche Altersspuren.

Als die Bahn nicht mehr fuhr, verschwand auch die überdachte Bahnsteigsperre – vermutlich beim Bau der neuen Straße. Das alte Empfangsgebäude bekam ein neues Leben: Es wurde zu einem Wohnhaus umgebaut, mit drei Wohnungen und einem Geschäftsraum.

Güterschuppen

Der Güterschuppen wurde im Herbst 1904 gebaut. Zunächst gab es je eine Ladeluke an der Gleis- und der Ladestraßenseite. Die Grundmaße des Schuppens betrugen 8 m x 12 m, und die Rampen waren 60 cm breit.

Im Jahr 1910 kam an der Südseite des Güterschuppens eine Viehrampe hinzu. Bei der Erweiterung des Bahnhofs im Jahr 1916 bekam der Güterschuppen eine zusätzliche Ladeluke und wurde damit um 7 m länger. Jede Ladeluke auf der Straßenseite hatte zuerst einen eigenen Dachvorsprung, aber später wurden diese zu einem durchgehenden Dach verbunden.

So blieb der Güterschuppen bis zur nächsten Bahnhofserweiterung in den Jahren 1968/1969, bei der die Rampe auf der Gleisseite verschwand. Mit dem Ende des Wagenladungsverkehrs am 30. Juni 1963 wurde der Güterschuppen überflüssig und bis 2008 – also rund 45 Jahre – an umliegende Unternehmen vermietet.

Ab 2005 wurden keine Instandhaltungsarbeiten mehr am Dach durchgeführt, was zu schnell wachsenden Schäden an der tragenden Konstruktion führte. Die hohen Reparaturkosten und das unschöne Bild eines baufälligen Gebäudes führten im Sommer 2009 zur Entscheidung, das Gebäude abzureißen. Der Güterschuppen wurde dann innerhalb von zwei Tagen ab dem 9. September 2009 abgerissen.

Lokschuppen

Der Lokschuppen wurde im Juni 1905 in Berggießhübel abgerissen und dann in Gottleuba wieder aufgebaut. Das Fundament dafür stand schon Ende 1904 an der neuen Endhaltestelle.

Ursprünglich bot der Lokschuppen Platz für zwei Lokomotiven der Gattung II T. Bereits im Januar 1904 gab es Hinweise auf den Bedarf für größere Lokomotiven. Zu diesem Zeitpunkt schien eine Erweiterung des Lokschuppens jedoch als unnötige Ausgabe und wurde vorerst nicht umgesetzt.

Als die Lokomotiven der Gattung IIIbT dann zum Alltag gehörten, stellte man 1912 fest, dass diese längeren Maschinen zwar im Lokschuppen Platz fanden, die Reinigung der Siederohre aber bei geöffneten Toren stattfinden musste. Besonders im Winter war das eine Herausforderung. Daher wurde empfohlen, den Lokschuppen zu erweitern, vor allem mit Blick darauf, dass ab 1916 auch die noch längeren und leistungsfähigeren Maschinen der Gattung I TV zum Einsatz kommen sollten.

Obwohl ein kostengünstiger Torvorbau vorgeschlagen wurde, entschied man sich für eine Verlängerung des Lokschuppens um etwa 5 Meter. Nach längeren Verhandlungen erhielt 1914 die Firma Reppchen, die bereits die Hochbauten des Bahnhofs errichtet hatte, den Auftrag.

Der nächste dokumentierte Eintrag stammt aus dem Jahr 1964. Zu diesem Zeitpunkt war das nördliche Schuppengleis bereits abgebaut, während das südliche Gleis hauptsächlich zum Abstellen von Personenwagen genutzt wurde.

Der Lokschuppen ist bis heute erhalten geblieben und wird derzeit vom städtischen Bauhof genutzt.

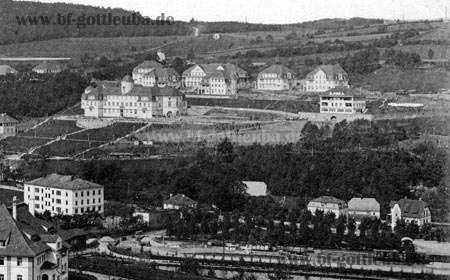

Bedeutung

Die Eisenbahn in Gottleuba hat die Entwicklung der Stadt maßgebend geprägt. Zum einen war der Bahnhof für Gottleuba das „Tor zur Welt“ und bot weiter entfernt lebenden Gästen den Zugang zur Stadt und Umgebung.

Zum anderen hätte die große Anlage der Landesversicherungsanstalt, des heutigen Gesundheitsparks, ohne die Eisenbahn weder ab 1909 errichtet, noch mit der notwendigen Menge an Gästen versorgt werden können. Auch die riesigen Mengen an Baumaterial für den Bau der Talsperre Gottleuba (1965-1974) wären ohne den Eisenbahnanschluss ungleich schwerer beschaffbar gewesen.

Geschichten

Der Bahnhof Gottleuba war der Endbahnhof der normalspurigen Nebenbahnlinie Pirna-Berggießhübel-Gottleuba (1880-1976). Diese war bereits von Anfang an bis Gottleuba gewünscht worden. Die Regierung sah keine Notwendigkeit in der Herstellung eines Anschlusses der Stadt Gottleuba. So endete das Gleis zunächst in der Nachbarstadt Berggießhübel. Dieser Zustand blieb die ersten 25 Jahre erhalten, obwohl sich Gottleuba und die umliegenden Gemeinden stetig für eine Bahnlinie Pirna-Gottleuba aussprachen.

Nach langen Verhandlungen entsprach die Regierung 1897 dem Wunsch der Streckenerweiterung und gab die etwa 2,3 Kilometer lange Strecke nach Gottleuba in Auftrag. Zum 1. Juli 1905 wurde sie der Öffentlichkeit übergeben. Die Stadt Gottleuba entwickelte sich beständig. Die besondere Entwicklung im Bereich „Kur und Erholung“ vor allem durch den Neubau der Heilstätte der Landesversicherungsanstalt mit einer Kapazität von 800 Gästen führte zu einer beachtlichen Stellung des Bahnhof Gottleuba im Personenverkehr. Im Jahr 1914 reisten laut Statistik* aus dem Jahr 1916 52723 Personen vom Bahnhof Gottleuba ab. Das waren also durchschnittlich etwa 145 Personen jeden Tag.

*vgl. Schreiben vom 4. Juli 1916 in Akte 18433 unter 7. der Quellen

Die beiden Weltkriege bestimmten die Entwicklung des Bahnhofs. Wichtige geplante und teilweise bereits in Auftrag gegebene Erweiterungen wurden nicht oder erst sehr spät durchgeführt. Die Heilstätte wurde in den beiden Weltkriegen als Lazarett genutzt. In dieser Zeit fuhren neben den regulären Zuggarnituren schwerere Züge, die durch größere Dampfloks wie zum Beispiel durch die Baureihen 50/52 gezogen wurden. Diese belasteten den ohnehin einfach gebauten und kaum erneuerten Gleisoberbau stark. Notwendige Ausbesserungen bzw. Erneuerungen am Gleis unterblieben.

Anfang der 1960er Jahre wurde das „Aus“ für die Strecke beschlossen und eine Stilllegung für das Jahr 1967 vorgesehen. Der Kohle- und Stückguttransport wurde bis 1964 eingestellt. Dadurch sank das Transportaufkommen auf der Strecke erheblich. Der Personenverkehr wurde unter Protest zu Beginn der 1970er Jahre dem Bus übertragen. Lediglich der Bau der Talsperre Gottluba verlängerte den Stilllegungstermin. 1976 war deren Bau abgeschlossen und damit das Ende der Eisenbahn im Gottleubatal gekommen. Auf der 17,7 km langen Bahnlinie wurde zum 1. April 1976 der Betrieb zwischen Gottleuba und Pirna-Neundorf eingestellt und die Teilstrecke stillgelegt. Der Gleisrückbau war im Bahnhofsgelände von Gottleuba im Mai 1976 bereits abgeschlossen.

Danach wurde das Bahnhofsgelände aufgeteilt. Es entstanden neue Betriebsgelände, Lagerflächen, Wohnungen im Empfangsgebäude und natürlich die typischen Garagenneubauten. Umgestaltet wurde das Bahnhofsareal lediglich dort, wo es erforderlich war. So blieben nicht nur die Hochbauten sondern auch der Bahnsteig, die Prellböcke und ein Großteil der einstigen Beleuchtung erhalten.